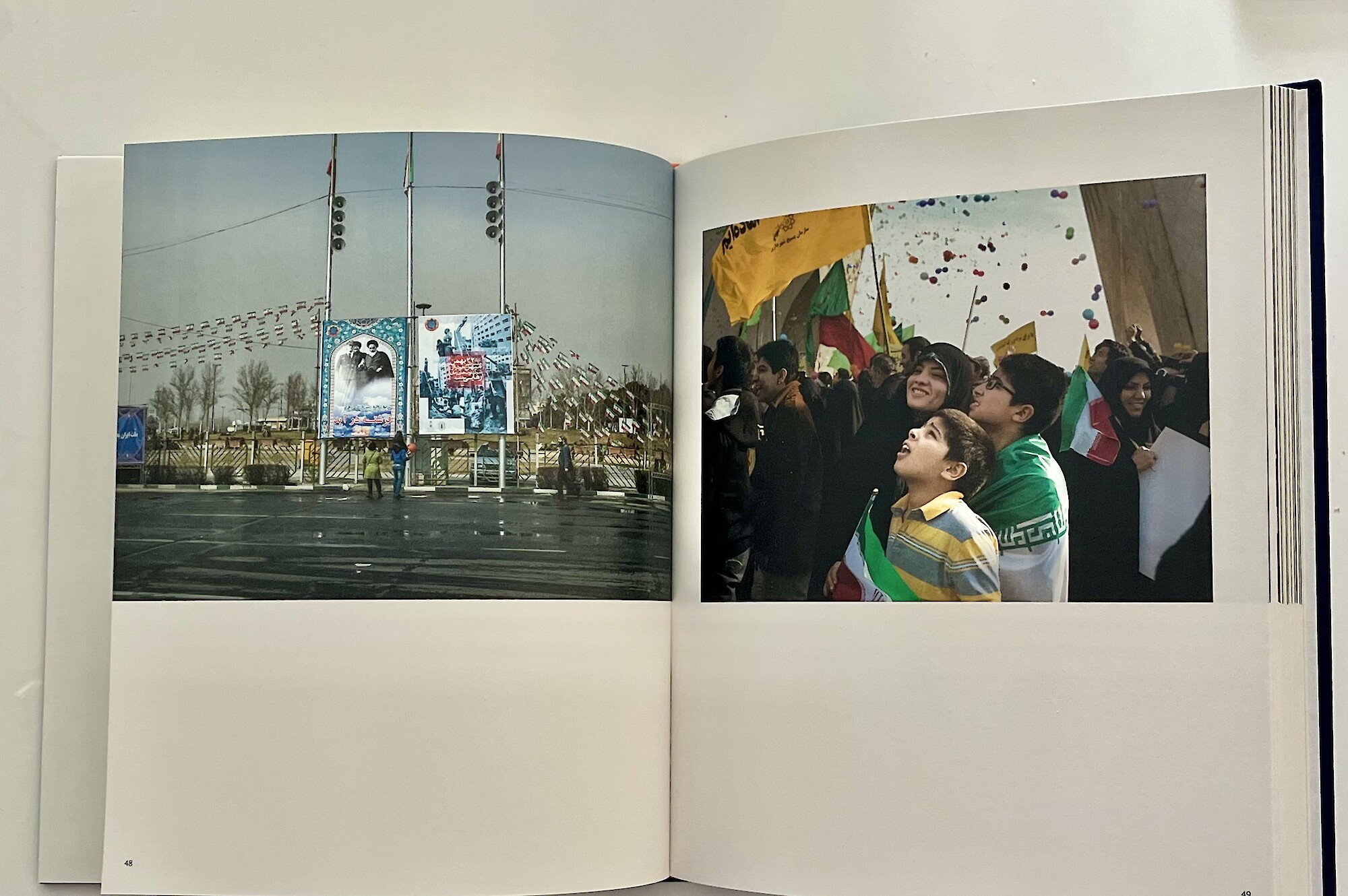

Blank Pages of an Iranian Photo Album (Kehrer Verlag, 2015) von Newsha Tavakolian (1981, Teheran. Iran) stellt einen bedeutenden Beitrag zur fototheoretischen Auseinandersetzung mit kollektiver Erinnerung, kulturellem Trauma und Identitätsbildung im postrevolutionären Iran dar. Das Fotobuch wird hier unter Einbezug theoretischer Positionen von David Bate (The Memory of Photography) und Marianne Hirsch (Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory) analysiert. Ursprünglich durch die Carmignac-Stiftung finanziert, verweigerte Tavakolian die Annahme des Preises aufgrund versuchter Eingriffe in Titel, Bildauswahl und narrative Struktur, wodurch sie ihre künstlerische Autonomie gefährdet sah. Das Werk gliedert sich in neun Kapitel, die jeweils Individuen fokussieren, deren Jugend von der Islamischen Revolution 1979 geprägt war. Durch die Kombination privater Kindheitsfotos, dokumentarischer Aufnahmen und inszenierter Porträts entsteht eine visuelle Erzählstruktur, die Vergangenheit, Gegenwart und symbolische Erinnerung verwebt. In Anlehnung an Bate und Hirsch versteht diese Analyse Fotografien als „meta-archivierende“ Medien, die Erinnerung nicht nur abbilden, sondern aktiv rekonstruieren. Im Zentrum der fototheoretischen Betrachtung stehen Prozesse kultureller Trauma- und Identitätskonstruktion: Fotografie fungiert hier nicht nur als dokumentarisches Mittel, sondern auch als Mechanismus zur Rekontextualisierung kollektiver Erfahrung. Tavakolians Arbeit zeigt, wie visuelle Narrative persönliche Erinnerungen in größere gesellschaftliche Rahmen einbetten und Identitäten prägen. Die geographische Beschränkung auf Teheran bleibt problematisch im Hinblick auf nationale Repräsentation. Zudem reflektiert das Werk kritisch die westliche Rezeption iranischer Kunst, die oft von stereotypen Erwartungshaltungen geprägt ist.

Blank Pages of an Iranian Photo Album "Newsha Tavakolian", Kehrer Verlag 2015